近日,随着广州市民政局、交通运输局发布公告,地铁十号线“广州大道中站”正式更名为“杨箕东站”。这一承载着广府文脉与民生期盼的命名成果,充分彰显了越秀区人大常委会梅花村街道工委和各级人大代表“民有所呼、我有所应”的履职担当。

民意直通促决策 高效响应显担当

4月8日,广州市交通运输局发布关于地铁十号线、十二号线车站初定名称征求意见的通告,引发社会广泛关注。杨箕社区居民通过社区议事平台、人大代表联络站等渠道集中反馈“广州大道中”站名应改为“杨箕东”的意见。经杨箕联社、社区居委会联动,最终有3000多位居民在署名倡议信笺上郑重按下指模,并有120余位居民通过“民意码上说,实事马上办”扫码反映诉求。

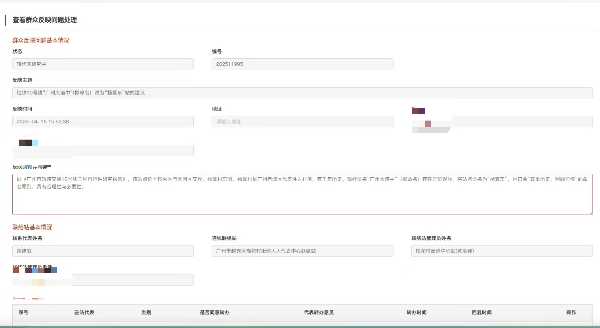

(扫码情况截图)

面对群众的迫切心声,人大梅花村街道工委迅速启动“民意收集-代表响应-部门联动”三级响应机制,于48小时内完成120余条扫码意见的分类研判,同时紧急联络我街联组省人大代表郭呈琳,市人大代表雷建威,区人大代表杨智华、陈兴奇、白洁、姚少冰等人组建专项工作组。

通过跨层级协同,郭呈琳代表当日即向省人大提交《关于将广州地铁10号线“广州大道中站”更名为“杨箕东站”的建议》,并通过转办12345热线的形式将事项交办市交通局;雷建威代表向市人大提交了《关于越秀区梅花村街道杨箕社区居民群众就地铁十号线“广州大道中”站改名为“杨箕东”站问题反映诉求的社情民意专报》,并转办市文广旅局、广州地铁集团,构建起立体化的意见反馈网络。

文化赋能强根基 站城融合树典范

在推动地铁站更名的过程中,人大代表专项工作组在深入调研,充分倾听居民群众意见的基础上,梳理总结了“杨箕东”站名的三重价值:一是地理标识精准化:突破道路命名局限,以“杨箕村传统聚落东片区”为锚点,解决跨区道路命名导致的方位模糊问题,符合《广州市地铁车站命名规则》中命名字数和派生命名的规定。二是文化遗产活态化:杨箕村有着千年文化积淀,现存姚、李、秦、梁四大宗祠群落及玉虚宫(北帝庙)等历史建筑,更名后可与杨箕北帝信俗(区级非遗)、巡游活动、龙舟招景等文化IP形成联动效应。三是区域发展协同化:依托地铁枢纽人流集聚效应,可打造“杨箕非遗文化展示带”“站城文化综合体”,助力文旅融合,提升城市文化能见度,赋能区域经济活力。

(越秀区文物登记保护单位杨箕村玉虚宫)

机制创新提效能 民生治理谱新篇

人大梅花村街道工委织密宣传覆盖网,聚焦“杨箕东站”新名称及文化内涵,线上依托《羊城晚报》等媒体推送新站名释义、文化背景及更名工作成效,提升居民知晓度与认同感;线下由人大代表牵头,策划北帝信俗展演、龙船文化民俗系列活动等特色活动,形成“文化标识激活区域认同,全民参与反哺基层治理”的良性互动格局。建立长效机制,以“杨箕东站”更名为样本,完善“民意码上说,实事马上办”扫码、人大代表接待群众诉求调度会等制度,推动人大代表深度参与城市更新、民生服务等重点领域,提升居民获得感。

(杨箕村举行龙船文化民俗系列活动)

未来,人大梅花村街道工委将进一步全过程人民民主创新实践,围绕聚焦城市更新、民生服务等重点领域,以“杨箕东站”更名为样本,探索建立“文化传承、民生改善、区域发展”三位一体的基层治理创新路径,致力于提升居民群众的幸福感和获得感,为广州实现老城市新活力贡献人大智慧。